3Dプリンターは数多くのメーカーが製造販売しています。

どのメーカーを選べば良いのか、迷ってしまう人も少なくないでしょう。

そこで、3Dプリンターメーカー各社の代表的な製品を、価格や性能などで比較していきます。

3Dプリンターを比較する際のポイント

複数の3Dプリンターを比較する場合、いくつか着目すべきポイントがあります。

そのポイントについて、詳しく確認していきましょう。

本体サイズと造形スペースのサイズ

3Dプリンターを比較する際はまず、本体サイズを確認しましょう。家庭用に購入するのであれば、巨大な3Dプリンターは置く場所がないため、選択肢から除外されるからです。

3Dプリンターはあらかじめ用意されている造形スペース以上のものを作ることは不可能です。

したがって、3Dプリンターの造形スペースのサイズを比較することも忘れてはいけません。

精度

3Dプリンターの造形精度は製品によって差があります。

高精度の造形を行いたいのであれば、3Dプリンターの精度も比較するようにしましょう。

3Dプリンターの性能情報として公開されている積層ピッチの厚みで、ある程度の精度は把握可能です。積層ピッチが薄ければ薄いほど、高精度の造形ができる可能性が高まります。

対応できる材料の種類

3Dプリンターでは造形の際に材料としてプラスチックを使用しますが、どのプラスチックを使用できるかは製品によって異なります。ほとんどの3Dプリンターで、PLAやABSといった定番の種類は使用可能です。それ以外の種類は3Dプリンターで使えるとは限らないため、比較する際にしっかり確認しなければなりません。

価格

3Dプリンター本体の価格も、当然確認しなければなりません。基本的に3Dプリンターの価格は造形サイズ・精度・フィラメントの種類に比例する傾向があります。

多種多様なフィラメントを使用し、より大きく高精度の造形をしたいのであれば、高価格の3Dプリンターが必要になるでしょう。コンパクトなサイズや粗めの造形、PLAやABSなど最低限のフィラメントで問題なければ、低価格の3Dプリンターを選べる可能性があります。

おすすめ3Dプリンターを徹底比較

3Dプリンターメーカー各社を代表するおすすめ製品を5つ紹介していきます。

その上で、それぞれの価格や性能について比較していきましょう。

| 商品名 | 価格 | 本体サイズ | フィラメント |

| Raise3D Pro3 | 902,000万円 | 620×626×760mm | PLAやABS、PPやPCなど40種類以上 |

| Adventurer4 | 約10万円 | 500mm×470mm×540mm | PLA、PETG、ABS、PC、PETG-CF |

| ダヴィンチ 1.0 Pro | 約11万円 | 468×558×510mm | ABS、PLA、タフPLA、PETG、抗菌性PLA |

| Figure 4 Standalone | 100万円~300万円 | 681×704×1356mm | PLAやABSなど約20種類 |

| Stratasys F170 | 300万円~500万円 | 864×711×1626mm | PLA、ABS-M30、ABS-CF10、ASA、TPU94A |

Raise3D Pro3

引用:Fabmart

Raise3D社が製造している3Dプリンター。価格は902,000万円と比較的低く、サイズは620×626×760mmというコンパクトさが魅力です。そのため、個人と企業の両方で使われることが多い3Dプリンターです。

機能面としては、デュアルヘット仕様になっているのが特徴で、2つのヘッドを独立稼働させられます。よって、形の異なる造形を同時進行させ、効率的な造形を実現可能です。

もちろん単体の造形も可能で、造形スペースは単体だと300×300×300mm、デュアルヘッド使用時は255×300×300mmとなります。積層ピッチは標準で0.01から0.65mmで、0.01mmの積層によって細かな造形ができます。

対応しているフィラメントは、PLAやABSの他にPPやPCなど40種類以上です。

また、純正品だけでなく、日本OFPプログラムに認定されたサードパーティ製のフィラメントにも対応しています。

Adventurer4

引用:Fabmart

FLASHFORGE社が製造する、タッチパネルでの操作に対応している3Dプリンターです。

約10万円というリーズナブルな価格でありながら、220mm×200mm×250mmという大きめの造形サイズを誇ります。

本体サイズは500mm×470mm×540mmで、3面の窓から中を確認可能です。積層ピッチは0.05から0.4mmで、PLA・PETG・ABS・PC・PETG-CFの5種類のフィラメントに対応しています。

フィラメントは本体に内蔵できるため、余計なスペースを取ることはありません。

ダヴィンチ 1.0 Pro

引用:XYZPRINTING

XYZprinting社が製造する、自動キャリブレーションが特徴的な3Dプリンターです。

価格がリーズナブルで約11万円で購入できます。本体サイズは468×558×510mm、造形サイズは200×200×200mmと全体的にコンパクトなので、手軽な造形に向いています。

使用できるフィラメントはABS・PLA・タフPLA・PETG・抗菌性PLAの5通りで、PLAとPETGに関してはサードパーティ製品にも対応可能です。積層ピッチは、0.02から0.4mmとなっています。

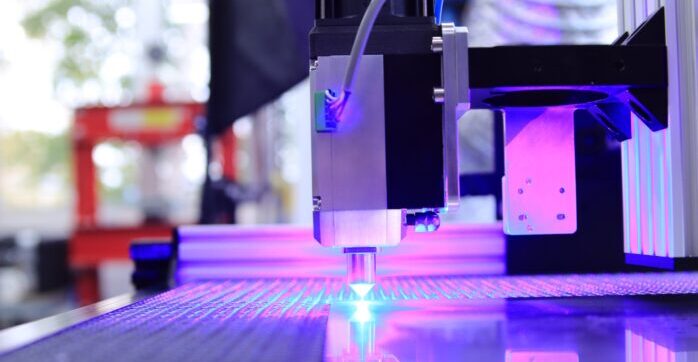

Figure 4 Standalone

引用:KYOEI

3D SYSTEMS社が製造する産業用3Dプリンターです。産業用らしく681×704×1356mmという大型サイズとなっていますが、造形サイズは124.8×70.2×196mmと小さめです。

価格はおよそ100万円から300万円と、産業用の中では比較的低めとなっています。

この3Dプリンターはフィラメントを使用するFDM方式ではなく、液体になったプラスチックをレーザーで固めていくDLP方式なのが特徴です。使用できるプラスチックの種類は、PLAやABSを始めとして、およそ20種類から選択できます。積層ピッチは材料の種類に左右されますが、標準では0.01から0.1mmです。

Stratasys F170

引用:ALTECH

世界的に高いシェアを誇るStratasys社が開発した産業用3Dプリンターです。産業用なので300万円から500万円と価格が高めで、本体サイズは864×711×1626mmと大きくなっています。

造形サイズは254×254×254mmで、PLA・ABS-M30・ABS-CF10・ASA・TPU94Aの材料に対応しています。積層ピッチは0.330mm・0.254mm・0.178mm・0.127mmの4段階で、産業用らしく効率的な造形が可能です。

3Dプリンターの比較方法

上記で紹介した5つの3Dプリンターを、特に重要な3つのポイントで比較してみましょう。

- 価格で比較

- 造形サイズで比較

- 材料で比較

価格で比較

3Dプリンターを価格で比較をするのであれば、産業用であるStratasys F170が最も高額です。

その次にFigure 4 Standalone、Raise3D Pro3が続きます。Adventurer4とダヴィンチ 1.0 Proはいずれも、10万円前後というリーズナブルな価格設定です。

本体サイズで比較する場合も、Stratasys F170、Figure 4 Standaloneの順番となります。

Raise3D Pro3、Adventurer4、ダヴィンチ 1.0 Proの本体サイズに大差はありません。

造形サイズで比較

3Dプリンターを造形サイズで比較すると、Raise3D Pro3が最も大きいです。

そして、Stratasys F170、Adventurer4、ダヴィンチ 1.0 Proの順番となります。

Figure 4 Standaloneが最も小さいですが、それはDLPという特殊な方式だからです。

DLP方式は、FDMよりも素早い造形が可能であるため、造形速度で比較するとFigure 4 Standaloneがトップとなるでしょう。

材料で比較

3Dプリンターを対応できる材料で比較した場合、選択肢が多いのはRaise3D Pro3あるいはFigure 4 Standaloneです。方式こそ違いますが、どちらも数十種類の材料に適しています。

Stratasys F170は産業用ですが、コンパクトモデルなので対応している材料は少なめです。

Adventurer4とダヴィンチ 1.0 Proは低価格帯らしく、必要最小限の材料のみが使えるようになっています。

使用目的に合わせたおすすめ3Dプリンター

価格や性能を比較してもどのような時にどの3Dプリンターを使えば良いのかわからないという人もいるでしょう。そこで、おすすめできる3Dプリンターを4つの状況ごとに紹介します。

- 低価格かつ省スペースで3Dプリンターを活用したい場合:ダヴィンチ 1.0 Pro

- 高精度の造形を実現したい場合:Raise3D Pro3

- 効率的な造形を行いたい場合:Figure 4 Standalone/Raise3D Pro3

- 事業で使う3Dプリンター:Stratasys F170/Figure 4 Standalone/Raise3D Pro3

低価格で省スペースのおすすめ3Dプリンター:ダヴィンチ 1.0 Pro

3Dプリンターを置けるスペースが限られていて、なおかつ予算が限られているのであれば、ダヴィンチ 1.0 Proをおすすめします。比較した3Dプリンターの中でも最もサイズが小さく、価格もリーズナブルです。

Adventurer4も同程度のサイズと価格帯であるため、候補に入れると良いでしょう。

ある程度の予算があって、コンパクトな3Dプリンターが欲しい場合は、Raise3D Pro3を選ぶという手もあります。

高精度の造形におすすめ3Dプリンター:Raise3D Pro3

比較した3Dプリンターの中で最も積層ピッチが薄いのはRaise3D Pro3です。

0.01mmという薄さによって、細かな造形を実現できるでしょう。

本来3Dプリンターが苦手とする、細かな凹凸なども再現できるかもしれません。

Figure 4 Standaloneも同様に最小で0.01mmという最小ピッチを実現可能です。したがって、DLP方式の3Dプリンターで問題なければ、Figure 4 Standaloneを選ぶのも良いでしょう。

効率的な造形におすすめ3Dプリンター:Figure 4 Standalone/Raise3D Pro3

大量のプラスチック製品を3Dプリンターで短時間で用意したいのであれば、Figure 4 Standaloneが適しています。DLP方式の強みを活かして、小さな造形物であれば数分で完了させることが可能です。産業用らしく量産にも活用できる可能性があります。

FDM方式の3Dプリンターで効率的な造形を行う場合は、デュアルヘッドで同時に複数の製品を作れるRaise3D Pro3を選ぶと良いでしょう。

事業での使用におすすめ3Dプリンター:Stratasys F170/Figure 4 Standalone/Raise3D Pro3

事業として3Dプリンターを使用するのであれば、FDM方式のStratasys F170、DLP方式だとFigure 4 Standaloneがおすすめです。どちらも産業用の3Dプリンターとして世界的に有名で、高い性能を誇ります。サンプルから製品まで、幅広いものを作れるでしょう。

Raise3D Pro3も事業用の3Dプリンターとして使うことが可能で、実際に事業で活用されている例は数多くあります。事業でデスクトップタイプの3Dプリンターが必要であれば、Raise3D Pro3を使いましょう。

3Dプリンターはしっかり比較して選ぼう

3Dプリンターは決して安いものではないため、選び方を間違えたからといって、簡単に買い直すことは非常に困難です。実際に購入する前に候補となる3Dプリンターをひと通り比較しましょう。そうすれば、後悔する結果になりにくいはずです。