Vectorworksを使って3D図面を作成したいと考えていないでしょうか。

しかし、どのような機能を使っていいか分からないと悩む方も多いはずです。

そこでこの記事では、Vectorworksを使って3D図面を作る方法をわかりやすくまとめました。

また、3Dモデリングのテクニックや役立つ機能も紹介しているので、3D作図の基礎を学ぶ参考にしてみてください。

Vectorworks(ベクターワークス)の3D図面機能一覧

Vectorworksでは、主に次の機能を使って3D図面を作成できます。

| 主な3D作図機能 | 機能の特徴 |

| 等高線モデリング | 3D地形に合わせて等高線を自動作成する |

| ソリッドモデリング | 3D図形を加工・編集できる |

| サーフェスモデリング | 面データを加工・編集できる |

| サブディビジョンモデリング | 幾何学的な自由形状の3Dモデルを作成する |

| メッシュモデリング | ほかのプログラムから3Dモデルを取り込みオブジェクト化できる(データ容量の削減) |

| マリオネットモデリング | 動きのある3Dモデルを作成できる |

Vectorworksでは、ただ単純に図形を組み合わせて3D図面を作成できるだけでなく、豊富な加工・編集機能を利用できるのが魅力です。目的に合わせて機能の使い分けが必要なので、ぜひそれぞれの機能に触れてみてください。

Vectorworksの学習を始めたい方は、あわせて以下の記事もチェックしてみてください。

初心者向けに2D・3D作図の学習方法やVectorworks導入の手順を紹介しています。

Vectorworks(ベクターワークス)における3D図面の使い方

Vectorworksで3D図面の作成方法は、大きく分けて2パターンあります。

業務によって使い分けが必要になることも多いので、まずは3D作図の全容を把握していきましょう。

3D作図機能を使ってモデリングする

何もないまっさらな状態から3D図面を作成する場合には、Vectorworksの3D作図機能を使いモデリングします。例えば、次の状況で実施するのが特徴です。

- 新規業務がスタートする

- 過年度のデータがない

Vectorworksを使った設計検討では、過年度データ(過去に作られた図面や資料)をベースに検討を進めていくのが一般的です。ただ、新しい事業が始まった場合などには、過年度データがないこともよくあります。

ゼロベースから検討が必要になるため、建築・土木関連の基準に基づいて3D作図を進めなければなりません。

2Dから3D図面を立ち上げる

業務の過去データがある場合には、一度2D図面を3D図面に立ち上げるといった作業が必要です。

例えば、次の方法で3D図面を立ち上げます。

- 2D図面の標高から等高線モデルを作る

- 2D図面の計画線の高さ情報をもとにサーフェスモデルを作る

2023年より以前の業務では、2D図面を用いて設計検討を実施するのが当たり前でした。

業務の引継ぎや予備設計から詳細設計に移る場合には、2D図面を発注者から貸与されるケースもよくあります。

過去の検討との違いをチェックするほか、データの活用のために2D図面から3D図面を立ち上げる場合があると覚えておきましょう。

Vectorworks(ベクターワークス)3Dモデリングの基礎テクニック

ここからは、実際にVectorworksに触れながら3Dモデリングの基礎テクニックを解説していきます。

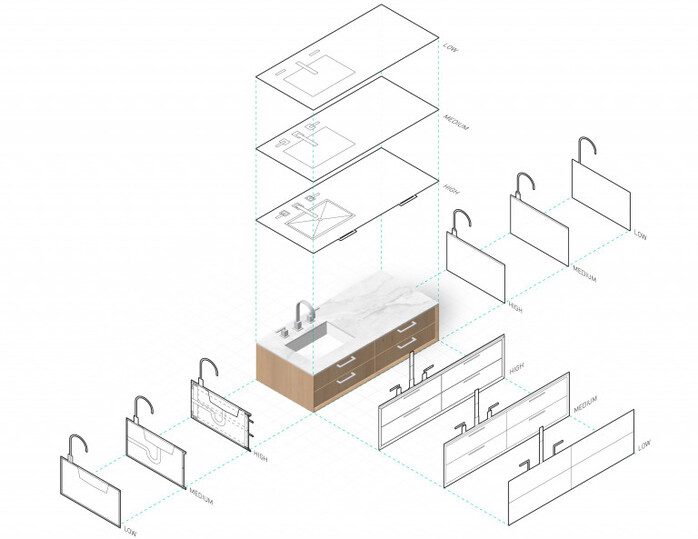

Vectorworks(ベクターワークス)で3D家具を作成する

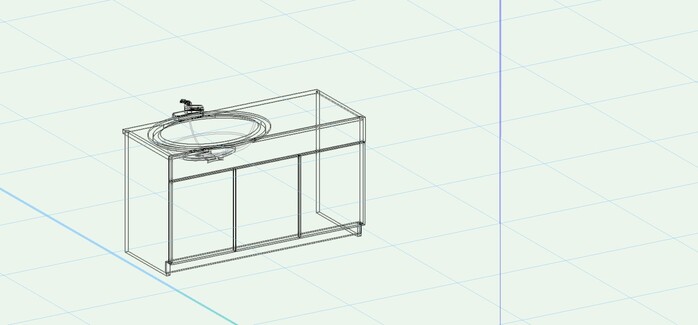

Vectorworksで3D家具を作成する方法は、主に次の3通りです。

- 3D作図機能を組み合わせて作る

- ツールセットに登録された素材を使う

- 配布データを活用する

オリジナルで3D家具を作りたい場合には、自身で図形を組み合わせながら家具を作る必要があります。また、大まかな配置検討だけ実施したい場合には、Vectorworksの「ツールセットパレット」に登録された家具を配置するのが便利です。

さらにWeb検索すれば、有志の方や企業が作成した家具の3Dデータも配布されています。

気になるデータがあるか一度チェックしてみてください。

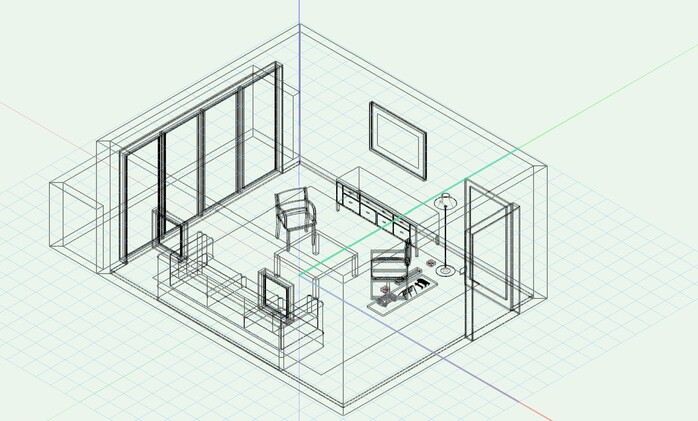

Vectorworks(ベクターワークス)を3D表示に変更する

Vectorworksを起動すると、まず2D図面の状態で表示されます。

このままでは3Dモデルを見下ろす形となりチェックできないので、3D表示に変更しましょう。

3D表示に替える方法は「基本パレット」にあるフライオーバーツールを使うのが簡単です。

ツールを選択してワークスペース上を右クリック・マウス移動すると、クリックした位置を起点として画面を360°回転できます。

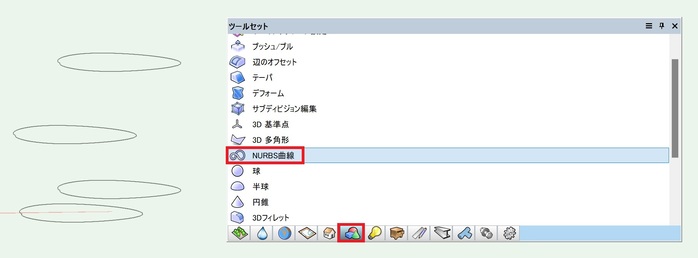

Vectorworks(ベクターワークス)で3D曲面を作成する

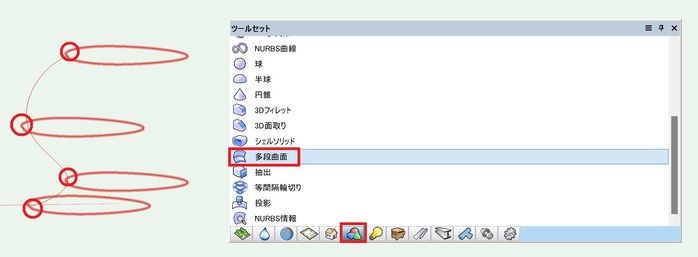

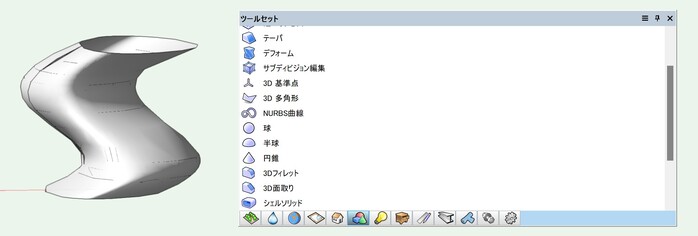

波打つような多段曲面を作成したいのなら、まずはVectorworksのツールセットパレットにあるNURBS曲線から面データを配置してください。参考として、上画像のように楕円形の面データをZ軸上に配置してみました。

次にツールセットパレットの多段曲面を選択して、配置した楕円データをクリックしていきましょう。すると、下画像のように、配置した楕円データを起点とした3D曲面が作成されました。

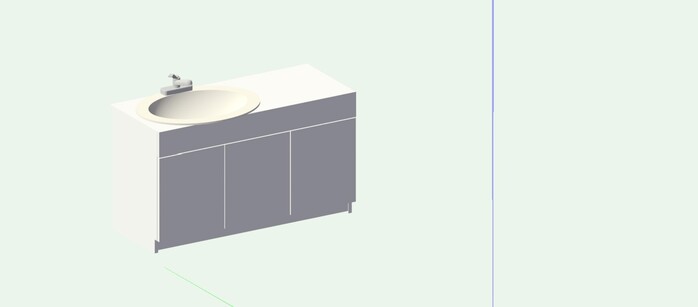

Vectorworks(ベクターワークス)で3Dモデルをレンダリングする

3Dモデルを作成したけれど、シンプルすぎる見た目に不満を感じている方も多いはずです。

それなら、Vectorworksのレンダリング機能を活用しましょう。

レンダリング機能は、ソフトの画面上部にある「ビュー」リボンから設定できます。

今回はリアリティのある見た目にするため「ビュー>レンダリング>仕上げRenderworks」を選択してみました。

すると先ほどの線データが、下画像のようにリアルな質感・色へと変換されました。

作成した3Dモデルは、あらかじめテクスチャ(面のデザイン・色)を配置することによって、自由なデザイン表現が可能です。Vectorworksでデザイン検討・景観検討が必要なら、ぜひVectorworksのレンダリングを活用してみてください。

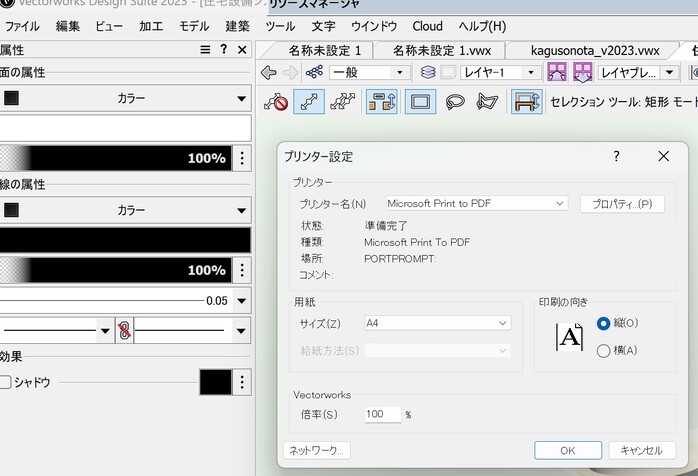

Vectorworks(ベクターワークス)で3D図面を出力する

作成した3D図面を出力する場合には「ファイル」リボンにある以下の機能を使います。

- 保存(別名で保存)

- 取り出す

- プリント

「保存」は文字通りデータを保存するために、専用の拡張子(.vwx)で出力する方法です。

また「取り出す」では、選択したオブジェクトを任意の拡張子で出力できます。

さらに「プリント」を使えば、紙データとして出力することも可能です。

用途別に豊富な出力方法が用意されているので、ぜひ活用してみてください。

Vectorworks(ベクターワークス)3Dモデリングで役立つ機能

Vectorworksには、他にも3Dモデリングで役立つ機能が豊富に用意されています。

よく使う機能の特徴を整理しました。

2Dコンポーネント

2Dコンポーネントとは、作成した3Dモデルから2D図面を自動で表示できる機能のことです。

作成した図面の中から必要な断面を切り出して表示できるため、2D図面の作成が求められる業務で活用できます。

また、設計検討で必要となる構造計算の断面出力としても使えるのが魅力です。

3Dモデルひとつで2D図面作成をまかなえることから、効率的な図面作成の必須機能だと覚えておきましょう。

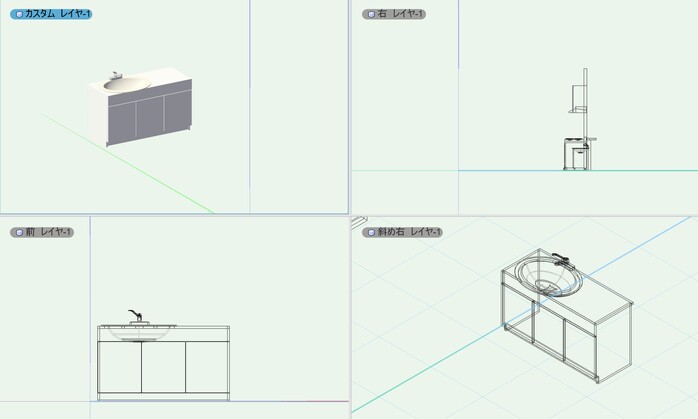

マルチビューウィンドウ

3Dモデル作成時に、ぐるぐると画面を回転させる手間を減らしたいならマルチビューウィンドウを活用しましょう。マルチビューウィンドウを活用すれば、1つの図面を複数の視点に分割表示できます。

マルチビューウィンドウは「ビューリボン>マルチビューウィンドウ」から簡単に設定可能です。形状確認やデザイン検討のために活用してみてください。

Renderスタイル

デザインや景観検討を実施したい方は、VectorworksのRenderスタイルを設定するのがおすすめです。Vectorworksには、デザインの雰囲気を変えるさまざまなRenderスタイルが用意されています。参考として以下に一例を整理しました。

- 屋外

- 屋内

- アート

- スポットライト

色味の表現や光の当たり方などを自由に変更できます。

レンダリングを実施する際には「ビュー>Renderスタイル」から設定してみてください。

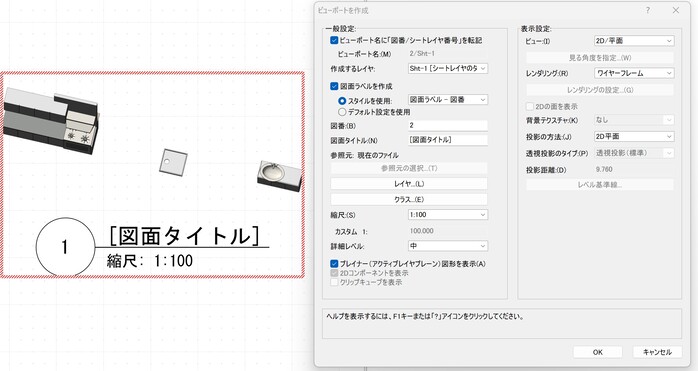

断面ビューポート

特定の視点から図面をチェックしたいという場合には、断面ビューポートの機能を使うのがおすすめです。断面ビューポートは「ウィンドウリボン>パレット>ビューポート」から表示し、図面を表示したい視点を自由に設定できます。

複数の視点を登録できるため、素早くチェックしたい位置に移動できるのが魅力です。

またレンダリング情報も設定することにより、ビューポートを変えるたびにデザイン表現もまとめて変更できます。

Vectorworks(ベクターワークス)で3D図面を作りたいなら体験版がおすすめ

本記事で紹介した3D作図にチャレンジしてみたい方は、Vectorworksが提供する体験版からスタートするのがおすすめです。

30日間無料で利用できるほか、提供されているすべてのプランの全機能を操作できます。

詳しくは以下の記事で申し込み方法を解説しています。

実際に体験場を利用したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

Vectorworks(ベクターワークス)の3D図面についてまとめ

今回は、Vectorworksを使って3D作図を実施する基本テクニックやおすすめの機能についてわかりやすく解説しました。

国土交通省による原則BIM化が推奨される2023年において、Vectorworksの3D図面は必要不可欠な要素だと言えます。今後、Vectorworksを業務で活用する予定があるのなら、ぜひ今のうちから3D作図に慣れておきましょう。

また、練習として3D作図を利用してみたい方は、30日間無料で使える体験版がおすすめです。Vectorworksの全プランを利用できるので、この機会に申し込んでみてはいかがでしょうか。